実践的な教育とは?マイスター高等学院が育む「社会で活躍できる力」

はじめに:日本が直面する深刻な人材不足

日本の地域社会を支えてきた産業が、今、大きな転換期を迎えています。大工、製造業、福祉・介護、農業、飲食業といった分野で、担い手不足が深刻化しているのです。

「人手が足りない」という声は、もはや特定の業界だけの問題ではありません。地域の基盤を支える仕事に携わる人が減り続けることで、私たちの暮らしそのものが脅かされる事態になっています。

こうした社会課題に正面から向き合い、解決を目指して設立されたのが「マイスター高等学院」です。当学院は、単なる知識の詰め込みではなく、現場で真に必要とされる「実践力」を持った人材を育成することを目的としています。

では、マイスター高等学院が掲げる「実践的な教育」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。そして、その教育を通じて、どのように社会で活躍できる力を育んでいるのでしょうか。本記事では、当学院の独自の仕組みと教育哲学について、詳しく解説していきます。

マイスター高等学院が目指す「マイスター」とは

現場実務者としてのマイスター

マイスター高等学院が育成を目指すのは、机上の知識だけを持つ人材ではありません。私たちが育てたいのは、「現場実務者=マイスター」です。

マイスターとは、単に技術を身につけた職人というだけではありません。確かな技術力を持ちながら、同時に高い人間性と社会貢献への強い意識を併せ持つ人材のことを指します。

現代社会では、技術だけあっても十分ではありません。現場での人間関係を円滑に築き、責任感を持って仕事に取り組み、プロフェッショナルとしての倫理観を持つこと。これらすべてが、真のマイスターには不可欠な要素なのです。

なぜ今、マイスターが必要なのか

日本の地域産業は、長年にわたって熟練の職人たちによって支えられてきました。しかし、高齢化と後継者不足により、その技術や知識が途絶えようとしています。

例えば、建築業界では大工の高齢化が進み、若い世代への技術継承が急務となっています。農業でも同様の課題があり、耕作放棄地の増加という形で問題が顕在化しています。

こうした状況を打開するためには、単に人を増やすだけでは不十分です。現場で本当に役立つ技術を持ち、長期的に地域に根ざして働き続けられる人材を育てる必要があります。マイスター高等学院は、まさにそのための教育機関として誕生しました。

実践的教育の核心:「働きながら学ぶ」という経験

3年間の有期雇用契約という独自の仕組み

マイスター高等学院の最大の特徴は、生徒が入学と同時に学院を運営する企業と3年間の有期雇用契約を結ぶという点です。

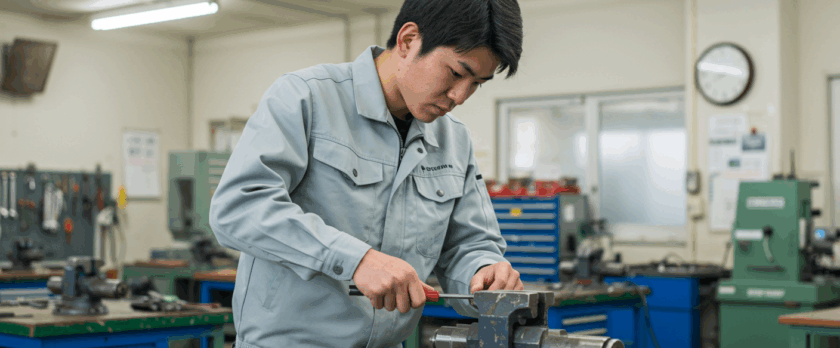

これは一般的な高校や専門学校とは大きく異なるシステムです。生徒は単に授業を受けるだけでなく、実際の現場で働きながら学びます。つまり、「学生」であると同時に「従業員」でもあるのです。

この仕組みによって、生徒は圧倒的な実践経験を積むことができます。教科書で学んだ理論を、すぐに現場で試すことができる。失敗しても、その場で先輩や上司から指導を受けられる。こうした経験の積み重ねが、本物の実践力を育てていきます。

現場で学べる分野と今後の展開

現在、マイスター高等学院で生徒が在籍しているのは大工コースのみです。大工という仕事は、日本の伝統的な技術を継承しながら、現代の建築現場でも中核を担う重要な職業です。

建築現場では、図面を読む力、木材の特性を理解する知識、正確な加工技術、そして何より安全に作業を進める判断力が求められます。これらは教室での座学だけでは身につきません。実際に現場で木材に触れ、道具を使い、先輩の仕事ぶりを見ながら学ぶことで、初めて本当の技術として体得できるのです。

また、来年以降は農業など他の分野のコースも開校予定です。地域産業の多様なニーズに応えるため、当学院は着実に教育の幅を広げていきます。

実践経験がもたらす成長

働きながら学ぶという経験は、技術面だけでなく、人間的な成長にも大きく寄与します。

現場では、予期せぬトラブルが日常的に起こります。天候の変化、材料の不具合、工程の変更など、様々な問題に直面します。そうした状況で、どう判断し、どう行動するか。この経験こそが、社会で活躍するための実践力を鍛えるのです。

また、現場には多様な年齢層の人々が働いています。先輩職人から技術を学び、同世代の仲間と切磋琢磨し、時には発注者や他の業者とコミュニケーションを取る。こうした経験を通じて、生徒は自然と社会性を身につけていきます。

技術と人間性の両立を目指す教育

技術だけでは不十分な理由

どんなに優れた技術を持っていても、それだけでは社会で長く活躍することはできません。なぜなら、仕事は必ず人と人との関わりの中で行われるものだからです。

例えば、大工の仕事では、施主の要望を正確に理解し、他の職人と協力して作業を進め、完成した建物を引き渡すまで責任を持つ必要があります。この過程では、技術力と同じくらい、コミュニケーション能力や責任感が重要になります。

マイスター高等学院では、この「人間性」の育成を技術習得と同じくらい重視しています。

「志と人間力」を育む取り組み

当学院では、生徒の人間性を育むために、様々な工夫を凝らしています。その一つが、授業でYouTubeの「論語物語」を活用することです。

論語は、約2500年前に孔子が説いた教えをまとめたものですが、そこには人としてどう生きるべきか、どう他者と接するべきかという普遍的な知恵が詰まっています。こうした古典の学びを通じて、生徒は自分の行動を振り返り、より良い人間性を育んでいきます。

また、現場での実践そのものが、人間力を鍛える機会となります。先輩職人の背中を見て学ぶ姿勢、困難な状況でも諦めない粘り強さ、チームで協力して目標を達成する喜び。こうした経験すべてが、生徒の人間的な成長につながっているのです。

プロフェッショナルとしての倫理観

マイスターとして社会で活躍するためには、プロフェッショナルとしての倫理観も欠かせません。

手抜きをしない、約束を守る、安全を最優先する、正直に仕事をする。こうした当たり前のことを当たり前に実践できることが、信頼される職人の条件です。

マイスター高等学院では、日々の現場での実践を通じて、こうした倫理観を自然と身につけられるよう指導しています。技術と人間性、そして倫理観。この三つが揃って初めて、真のマイスターと呼べる人材が育つのです。

高校卒業資格との両立で広がる可能性

通信制高校との連携システム

実践的な職業教育を受けながら、同時に高校卒業資格も取得できる。これがマイスター高等学院のもう一つの大きな特徴です。

当学院は通信制高校と連携することで、生徒が職業教育を受講しながら高等学校の卒業資格を得られる仕組みを構築しています。これにより、生徒は将来のキャリアの選択肢を狭めることなく、専門性を高めることができます。

なぜ高校卒業資格が重要なのか

「現場で働くなら、学歴は関係ないのでは」と思う方もいるかもしれません。しかし、高校卒業資格は、単なる学歴以上の意味を持っています。

まず、社会的な信用という面があります。高校を卒業しているということは、一定の教育課程を修了したという証明になります。これは、就職や転職の際に重要な要素となります。

また、基礎学力という点でも重要です。国語、数学、英語などの基礎科目を学ぶことで、現場での仕事をより深く理解する土台ができます。例えば、数学の知識は材料の計算や図面の理解に、国語力は書類作成やコミュニケーションに役立ちます。

柔軟な学習スタイル

通信制高校との連携により、生徒は自分のペースで学習を進めることができます。現場での実務が忙しい時期でも、無理なく学習を続けられる柔軟性があります。

また、通信制の学習は自己管理能力を育てる良い機会にもなります。自分で計画を立て、期限までに課題を提出する。この経験は、将来、自立した職業人として働く上で大きな財産となります。

卒業後のキャリアパスと安心の保証

正社員転換という明確な目標

マイスター高等学院の生徒にとって、卒業後のキャリアパスは明確です。3年間の学びを経て、学院を運営する企業へ正社員として転換することが目標となっています。

これは生徒にとって大きな安心材料です。「卒業後、仕事が見つかるだろうか」という不安を抱えることなく、学習に集中できます。また、学生時代から一貫して同じ企業で経験を積むことで、より深い専門性と帰属意識を育むことができます。

未来創造企業という受け皿

マイスター高等学院が提携しているのは、「未来創造企業」と呼ばれる企業群です。これは単なる就職先ではありません。

未来創造企業とは、福利厚生、就業条件、労働環境など、一定の基準をクリアした企業のみが認定される制度です。この認定は一般社団法人未来創造企業研究所が行っており、客観的な第三者評価に基づいています。

つまり、生徒は「安心して長く働ける会社」への就職が保証されているのです。これは、マイスターが技術を磨き、地域産業の担い手として定着するための、最も重要な土台となります。

一貫したキャリア運用の利点

学生時代から一貫して同じ企業で経験を積むことには、多くの利点があります。

まず、企業の文化や価値観を深く理解できます。正社員として本格的に働き始めた時、既に企業の一員としての意識が育っているため、スムーズに業務に取り組めます。

また、長期的な視点でキャリアを設計できます。3年間の実習期間中に自分の適性や興味を見極め、正社員転換後にどの分野で力を発揮したいかを考える時間があります。

さらに、先輩や上司との信頼関係も構築されています。学生時代から一緒に働いてきた仲間や指導者がいることは、職場での大きな支えとなります。

マイスター育成協会の役割

ここで重要な点を補足します。マイスター高等学院は、一般社団法人マイスター育成協会に正会員として参画した各企業が、それぞれ独立して運営する学校です。

協会自体は就職や転職のあっせんを行うわけではありません。各企業が自社の人材育成の一環として学院を運営し、自社での正社員雇用を前提とした教育を行っています。この仕組みにより、企業と生徒の間に強い結びつきが生まれ、より実践的で企業ニーズに合った教育が実現されているのです。

未来創造企業の理念とマイスターの成長

社会課題解決を軸とする企業哲学

未来創造企業は、利益追求だけを目的とする従来型の企業とは異なります。その最大の特徴は、「事業を通じた継続的な社会問題の解決」を事業目的の第一に掲げている点です。

これは、マイスター高等学院の設立目的である「地域産業の担い手不足という社会課題の解決」と完全に一致しています。つまり、生徒が学ぶ場所と将来働く場所が、同じ理念で結ばれているのです。

SSC(サスティナブル・ソーシャル・カンパニー)という新しい企業像

未来創造企業が目指すのは、SSC(サスティナブル・ソーシャル・カンパニー)という21世紀型の企業像です。

SSCとは、社会の価値や人々の幸福度を向上させることを目指しながら、同時に経済的にも持続可能な経営を行う企業のことです。事業活動から生まれた経済的価値を適切に分配し、再投資することで、企業の持続的な発展を実現します。

この考え方は、短期的な利益を追求するのではなく、長期的な視点で社会と企業の両方を豊かにしようという発想に基づいています。

マイスターが体現する三つの価値

マイスターが現場で実践を通じて学ぶのは、未来創造企業が追求する三つの価値です。

第一は「社会的価値(公益)」です。これは、特定の個人や組織だけでなく、社会全体に効果や影響が及ぶ価値のことです。マイスターが地域産業の担い手として貢献することは、まさにこの公益の実現そのものです。

第二は「関係主体幸福度(共益)」です。これは、企業と顧客、企業と従業員、企業と地域社会など、様々な関係性の中で互いに価値を提供し合う、双方向的な幸福度のことです。実践的な現場での教育は、この共益を築くための人間性を養います。

第三は「社会・経済的価値(未来創造益/私益)」です。これは、企業が経営理念やビジョンに従って経営を行うことで生み出される価値で、企業の継続と成長に必要な経済的達成度を指します。マイスターが正社員として転換し、持続可能なキャリアを積むための基盤となります。

信頼される企業で働く意味

未来創造企業に認定されること自体が、そこで働くマイスターのキャリアの安定性に対する強力な保証となります。

認定企業は、第三者評価によって客観的に企業の社会的・経済的価値が確認されています。これにより、地域や社会からの信頼が高まり、ステークホルダー(関係者)との良好な関係が構築されます。

その結果、社員の幸福度が高まり、生産性が向上し、採用や定着率の改善につながります。つまり、マイスターは単に「働く場所」を得るだけでなく、「幸福に、長く働き続けられる場所」を得られるのです。

マイスター高等学院の実績と今後の展望

開校からの歩みと第1号卒業生への期待

マイスター高等学院は、2025年時点で開校から3年目を迎えています。まだ歴史は浅いですが、着実に教育の質を高めながら前進しています。

第1号の卒業生が誕生するのは2026年4月の予定です。現在学んでいる生徒たちが、どのようなマイスターとして社会に羽ばたいていくのか。私たちは大きな期待を持って、彼らの成長を見守っています。

まだ卒業生は輩出していませんが、生徒たちの日々の成長と、地域社会からの期待の高まりを実感しています。

地域社会との連携実績

マイスター高等学院は、地域社会との連携も積極的に進めています。

その一例が、中学校での出張体験授業です。中学生に対して、実際の現場での仕事を紹介し、職業への理解を深めてもらう取り組みを行っています。この活動に対しては、生徒や先生方から感想やお礼状をいただいており、地域からの期待と信頼を感じています。

こうした地域との接点を通じて、マイスター高等学院の実践的な教育の価値が少しずつ認知されてきています。

マイスター育成協会の継続的な活動

マイスター高等学院を支える組織である一般社団法人マイスター育成協会も、継続的に活動を展開しています。

協会では定期的に総会を開催し、加盟企業間での情報共有や課題の検討を行っています。第二回総会も無事に開催され、マイスター育成という共通の目標に向けて、各企業が協力し合う体制が整っています。

認定企業研修による質の向上

卒業生を受け入れる未来創造企業自体も、継続的な学習と質の向上に努めています。

例えば、認定企業研修では、13期生が2026年に複数回にわたって実施される予定です。この研修を通じて、企業側も人材育成のノウハウを磨き、より良い受け入れ体制を整えています。

マイスター高等学院の実践教育は、こうした企業側の継続的な能力向上にも支えられています。教育機関と企業が一体となって、マイスターの成長を支える環境が整っているのです。

さらなる分野への展開

現在は大工コースのみですが、今後は農業をはじめとする他の分野のコースも開校予定です。

日本の地域産業には、様々な分野で担い手が必要とされています。マイスター高等学院は、それぞれの分野で実践的な教育を提供し、多様なマイスターを育成していく計画です。

各分野に特化した専門的な技術と、どの分野でも通用する人間力。この両方を兼ね備えた人材を育てることで、日本の地域産業全体を支える人材の層を厚くしていきたいと考えています。

まとめ:マイスター高等学院が提供する実践的教育の本質

マイスター高等学院が提供する実践的な教育とは、単なる技術指導や資格取得のためのものではありません。それは、日本の未来を築くための総合的な人材育成システムです。

その核心には、「働きながら学ぶ」という経験があります。3年間の有期雇用契約に基づき、実際の現場で技術を磨きながら、同時に人間性を育む。この経験こそが、真の実践力を生み出します。

また、通信制高校との連携により、高校卒業資格という確かな基盤を持ちながら専門性を高められる仕組みも整っています。

さらに、卒業後は一定の基準をクリアした未来創造企業への正社員転換という、明確で安心できるキャリアパスが用意されています。

そして何より重要なのは、この教育全体が「社会課題の解決」という明確な目的を持っていることです。地域産業の担い手不足という課題に向き合い、その解決に貢献できる人材を育てる。この使命感が、マイスター高等学院の教育の質を支えています。

私たちは、生徒一人ひとりが真のマイスターとして成長し、それぞれの現場で輝きながら、日本の未来を支える存在になることを願っています。技術と人間性を兼ね備え、社会貢献への強い意識を持つ。そんなマイスターが増えることで、労働者不足という課題を乗り越え、持続可能な社会を実現できると信じています。

実践的な教育とは、単に「現場で役立つスキル」を教えることではありません。それは、一人の若者が社会の一員として自立し、誇りを持って働き、周囲の人々と共に成長していけるよう導くこと。マイスター高等学院は、そんな教育を実践し続けていきます。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。