なぜ未来創造企業は「社会課題を生み出さない経営」を大切にするのか?マイスター高等学院が目指す本当の教育

はじめに:これからの時代に必要な企業とは

日本の地域産業は今、大きな問題を抱えています。それは「働き手が足りない」という深刻な課題です。

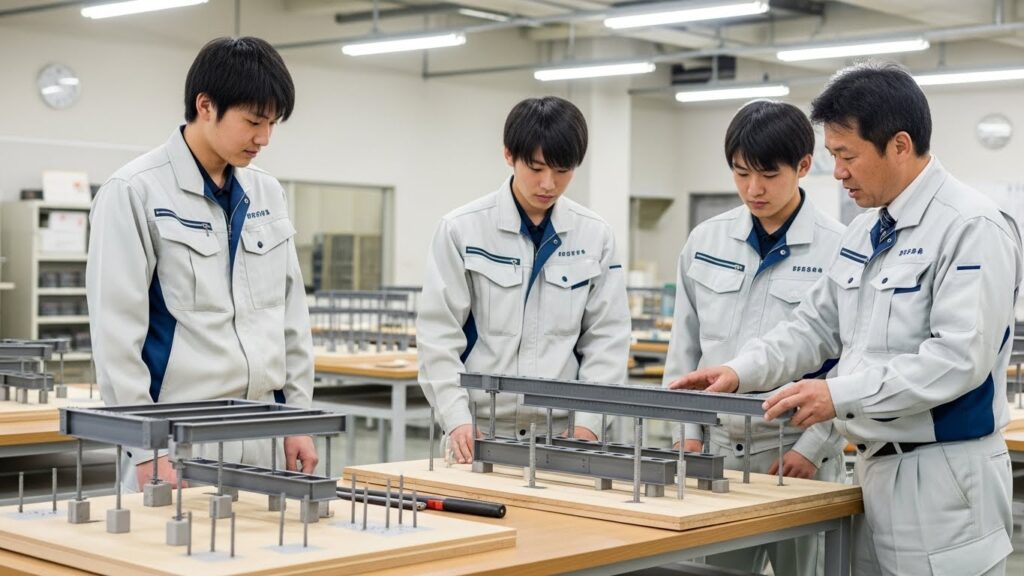

少子高齢化が進む中で、建設業や製造業などの現場では、技術を持った職人さんたちが高齢化し、若い世代への技術継承が追いつかない状況が続いています。このままでは、地域の産業そのものが立ち行かなくなる可能性すらあります。

この問題を解決するために、マイスター高等学院は設立されました。私たちの学校は「日本を守る人材を育てる場所」として、地域産業を支える次世代の担い手、つまり「マイスター」を育成しています。

そして、このマイスターたちが卒業後に活躍する場所が「未来創造企業」です。

未来創造企業とは、単に利益を追求するだけでなく、「事業を通じて社会の課題を解決すること」を第一の目的としている企業のことを指します。そして、この企業群には共通する大きな特徴があります。それが「社会課題を生み出さない経営」を軸としていることです。

この記事では、なぜ未来創造企業がこの経営方針を大切にしているのか、そしてそれがマイスター高等学院の教育とどのように結びついているのかを、わかりやすく解説していきます。

未来創造企業が目指す「SSC」という考え方

未来創造企業が社会課題を生み出さない経営を重視する最大の理由は、その存在意義そのものにあります。

明るい持続可能な社会の構築

未来創造企業は、ただ存在しているだけの会社ではありません。その存在目的は「SSC(サスティナブル・ソーシャル・カンパニー)」として、明るい持続可能な社会を作ることにあります。

SSCとは、簡単に言えば「社会のために良いことをしながら、会社自体も健全に成長し続けられる企業」のことです。このような企業になるためには、3つの重要な要素があります。

まず第一に、「事業を通じて社会課題を解決すること」を最優先の目的としています。たとえば、環境に配慮した建築資材を使う、地域の雇用を生み出す、高齢者にも優しいサービスを提供するなど、事業活動そのものが社会の役に立つように設計されています。

第二に、その実践によって社会全体の価値を高め、人々の幸福度を向上させることを目指しています。会社が儲かるだけでなく、その会社が存在することで地域が元気になり、人々の生活が豊かになることを重視しているのです。

第三に、事業から生まれた経済的な利益を、従業員への適切な給与として分配したり、さらなる社会貢献のために再投資したりすることで、企業の持続的な発展を実現しています。

この3つの要素が揃って初めて、企業は真の意味でSSCと呼ばれる存在になれるのです。

21世紀型企業としての価値

未来創造企業は「これからの21世紀型企業」としての価値を持っています。

20世紀の企業は、株主への利益還元や売上の最大化が最優先とされることが多くありました。しかし、21世紀に入り、企業の役割は大きく変わってきています。環境問題や格差の拡大、地域コミュニティの衰退など、さまざまな社会課題が顕在化する中で、企業には「社会の一員として、これらの課題解決に貢献する」ことが強く求められるようになりました。

未来創造企業は、まさにこの時代の要請に応える企業の形です。社会課題の解決を軸として経営を行っていることが広く認知されることで、企業としての信頼性や権威性が確立されます。

この権威性は、私たちマイスター高等学院の教育にも直結しています。2026年4月には第一号の卒業生が誕生する予定ですが、彼らはこの高い信頼性を持つ未来創造企業への就職を目指しています。自分が習得した技術が、社会にとって良い影響をもたらすために使われると確信できることは、若い世代にとって大きなモチベーションになります。

7つの分野から企業を評価する仕組み

社会課題を生み出さない経営は、単なる理念やスローガンではありません。それを実際に実現しているかどうかを、客観的に評価する仕組みが存在します。

網羅的な評価指標

未来創造企業として認定されるためには、7つの分野で厳しい評価をクリアする必要があります。この7分野とは、「地球」「社会」「地域」「顧客」「取引先」「従業員(家族)」「経営者」です。

「地球」の分野では、環境負荷を最小限に抑えることが求められます。たとえば建設業であれば、廃材のリサイクルやエネルギー効率の高い工法の採用などが評価されます。

「社会」の分野では、企業活動が広い社会システムに悪影響を与えていないかがチェックされます。不公正な商慣習に加担していないか、社会的な格差を助長していないかなどが確認されます。

「地域」の分野では、企業が活動する地域コミュニティとの関係が重視されます。地域の祭りに協力する、地元の学校と連携するなど、地域との良好な関係を築いていることが求められます。

「顧客」の分野では、提供する製品やサービスが顧客の利益を真に考えたものであるかが評価されます。過度な利益追求のために品質を下げたり、不必要なサービスを押し売りしたりしていないかがチェックされます。

「取引先」の分野では、下請け企業などとの公平な取引関係が評価されます。無理な値下げ要求や、一方的な契約変更などがないかが確認されます。

「従業員(家族)」の分野は、特に重要です。労働環境が適切で、従業員が健康的に働けているか、家族との時間も大切にできているかが評価されます。

「経営者」の分野では、経営者自身が倫理的で長期的なビジョンを持っているかが問われます。

これらの7分野すべてで一定の基準をクリアして初めて、未来創造企業として認定されます。つまり、どこか一つの分野だけ優れていても、他の分野で社会課題を生み出していれば認定されないのです。

「負の側面」も含めて考える

未来創造企業が評価する「社会的価値」には、重要な視点が含まれています。それは「負の側面を含む」という認識です。

これはどういうことかというと、企業活動は意図していなくても、どこかで誰かに悪影響を与えてしまう可能性があるということを常に意識するということです。

たとえば、ある製品を作る過程で環境に負荷をかけてしまう、効率化のために雇用が減ってしまう、新しい事業が地域の既存産業と競合してしまうなど、さまざまな「負の側面」が考えられます。

未来創造企業は、このような負の側面を見て見ぬふりをせず、正面から向き合います。そして、その負の影響を最小化するために、具体的な対策を講じることが求められます。

この誠実な姿勢こそが、企業への信頼を生み出すのです。

労働環境の具体的な保証

社会課題を生み出さない経営で最も重要なのが、働く人々の環境を守ることです。

未来創造企業として認定されるためには、福利厚生、就業条件、労働環境などで一定の基準をクリアすることが必須です。この基準は非常に具体的です。

たとえば、労働時間が適切に管理されているか、休暇がしっかり取れる体制があるか、ハラスメント防止の仕組みがあるか、賃金が適切に支払われているかなど、働く人の立場から見て「安心して働ける環境」が整っているかが厳しくチェックされます。

実際、労働環境の悪さは企業内部から生まれる最大の社会課題の一つです。過労やストレス、低賃金といった問題は、働く人自身だけでなく、その家族の生活にも大きな影響を与えます。

マイスター高等学院の生徒たちは、在学中に未来創造企業と3年間の有期雇用契約を結んで実習を行います。この期間、生徒たちは「実際に安心して働ける会社」を体験することになります。この経験は、彼らが将来のキャリアを考える上で、非常に大きな意味を持ちます。

3つの価値を統合する経営戦略

未来創造企業が社会課題を生み出さない経営を軸とするのは、それが倫理的に正しいからだけではありません。実は、これが企業の持続的な成長にとって最も効果的な戦略でもあるのです。

公益・共益・私益のバランス

未来創造企業の経営は、「公益」「共益」「私益」という3つの価値を統合することを目指しています。

「公益」とは、社会全体に広く効果が及ぶ価値のことです。たとえば、環境に配慮した建築を行うことで、その地域全体の環境が改善される、高齢者にも使いやすい製品を開発することで社会全体のバリアフリー化が進むといったことです。

「共益」とは、企業と関わるさまざまな人々の幸福度のことです。従業員が働きやすい環境であること、顧客が満足できる製品やサービスが提供されること、取引先との良好な関係が築かれることなどが含まれます。

「私益」とは、企業自身の経済的な利益のことです。ここで言う私益は、単なる短期的な儲けではなく、「未来創造益」と呼ばれる、企業が持続的に成長し続けるための経済的基盤を意味します。

従来の企業経営では、これら3つの価値は時に対立するものと考えられていました。社会貢献をすると利益が減る、従業員の待遇を良くすると経費がかさむといった具合です。

しかし、未来創造企業は発想が違います。公益を追求することで社会からの信頼を得て事業機会が増える、共益を大切にすることで従業員のモチベーションが上がり生産性が向上する、その結果として私益も自然と増えていく、という好循環を生み出すのです。

適切な分配が生む持続性

もう一つ重要なのが、得られた経済的価値の「適切な分配」です。

短期的な利益だけを追求する企業は、従業員への給与を抑えたり、環境対策のコストを削ったりして、目先の利益を最大化しようとします。しかし、これは長期的には企業の基盤を弱めることになります。

未来創造企業は違います。事業から得られた経済的価値を、従業員への適切な給与として分配し、さらなる技術開発や社会貢献活動に再投資します。

この適切な分配が、従業員の幸福度を高め、それが高い定着率につながります。そして、経験豊富な従業員が長く働き続けることで、技術やノウハウが蓄積され、企業の競争力がさらに高まるという好循環が生まれます。

実際、社員の幸福度が高い企業は、生産性も高いことが多くの研究で示されています。人は、自分が大切にされていると感じ、やりがいを持って働けるとき、最も高いパフォーマンスを発揮するのです。

マイスター育成と倫理観の深い関係

マイスター高等学院の教育と、未来創造企業の経営方針は、深く結びついています。

「志」を育てる教育

マイスター高等学院は、生徒に技術を教えるだけの学校ではありません。私たちが最も大切にしているのは「志と人間力」を育てることです。

「志」とは、単なる目標や夢とは少し違います。それは「社会のために、自分の技術や能力を使いたい」という強い思いであり、倫理的な行動を通じて社会に貢献しようとする意識です。

この志を育てるために、私たちは授業でYouTubeの「論語物語」を推奨しています。論語は、約2500年前に中国の思想家・孔子が説いた教えをまとめたもので、人としてどう生きるべきか、どのように他者と関わるべきかについての知恵が詰まっています。

たとえば「己の欲せざる所、人に施すこと勿れ」(自分がされて嫌なことは、人にもしてはいけない)といった教えは、まさに社会課題を生み出さない生き方の基本です。

技術を習得する前に、まず人としての基礎を学ぶ。これがマイスター高等学院の教育の出発点です。

理論と実践の一致

そして重要なのが、学んだ倫理観を実際に実践できる環境で学べることです。

マイスター高等学院の生徒は、在学中の3年間、未来創造企業と有期雇用契約を結んで働きながら学びます。つまり、授業で「社会課題を生み出さない経営が大切だ」と学んだことを、実際にそれを実践している企業で体験できるのです。

たとえば、ある生徒は大工コースで建築技術を学んでいます。授業では「環境に配慮した建築が重要だ」と学び、実習先の未来創造企業では実際にエコ建材を使った施工を体験します。また「働く人の安全が第一」と学び、実習先では徹底した安全管理体制の中で働きます。

このように、理論と実践が完全に一致しているからこそ、生徒たちの志は本物になっていきます。教科書で読んだだけの知識ではなく、自分の目で見て、体で感じた経験として、社会課題を生み出さない経営の価値が心に刻まれるのです。

一貫したキャリアパスの保証

さらに、マイスター高等学院の特徴として、卒業後のキャリアパスが明確であることが挙げられます。

生徒たちは卒業後、実習先だった未来創造企業に正社員として就職することを目指します。つまり、高校入学時から一貫して同じ企業で学び、働き続けることができるのです。

このキャリアの一貫性は、技術の習得にとって非常に重要です。一つの現場で長く経験を積むことで、深い専門性が身につきます。また、信頼関係も築きやすく、若いうちから責任ある仕事を任せてもらえる可能性も高まります。

そして何より、社会課題を生み出さない経営を行っている未来創造企業は、定着率が高いという特徴があります。働きやすい環境が整っているため、従業員が長く働き続けたいと思える会社なのです。

生徒たちは、卒業後も安心して同じ会社で成長し続けられるという確信を持って、日々の学習に取り組むことができます。これは、進路に不安を抱える多くの高校生にとって、非常に大きな安心材料です。

これからの日本を創る新しい形

未来創造企業が社会課題を生み出さない経営を軸とするのは、それが「明るい持続可能な社会を創る」という大きな目標に直結しているからです。

この経営方針は、7つの分野での厳しい評価や、経済的価値の適切な分配といった具体的な仕組みによって支えられています。そしてそれは、単なる理想論ではなく、実際に企業の持続的な成長につながる実践的な戦略でもあります。

マイスター高等学院で学ぶ生徒たちは、この未来創造企業という最高の舞台で、技術と人間力の両方を磨いています。彼らこそが、地域産業を担い、日本の未来を変える存在になるのです。

企業が社会の課題解決を担い、社会と共に成長していく。これが21世紀の新しい企業の形であり、マイスター高等学院と未来創造企業が共に目指す未来なのです。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。