社員の幸福度が生産性を高める!マイスター高等学院が実践する未来型経営とは

はじめに:なぜ今、幸福度経営が求められるのか

日本全国で深刻化している「人手不足」。特に地域の現場を支える大工、製造業、福祉・介護、農業、飲食業といった分野では、担い手不足が加速しています。この課題を解決するには、単に給料を上げるだけでは不十分です。働く人々が本当に幸せを感じられる環境を作ることが、これからの時代に求められています。

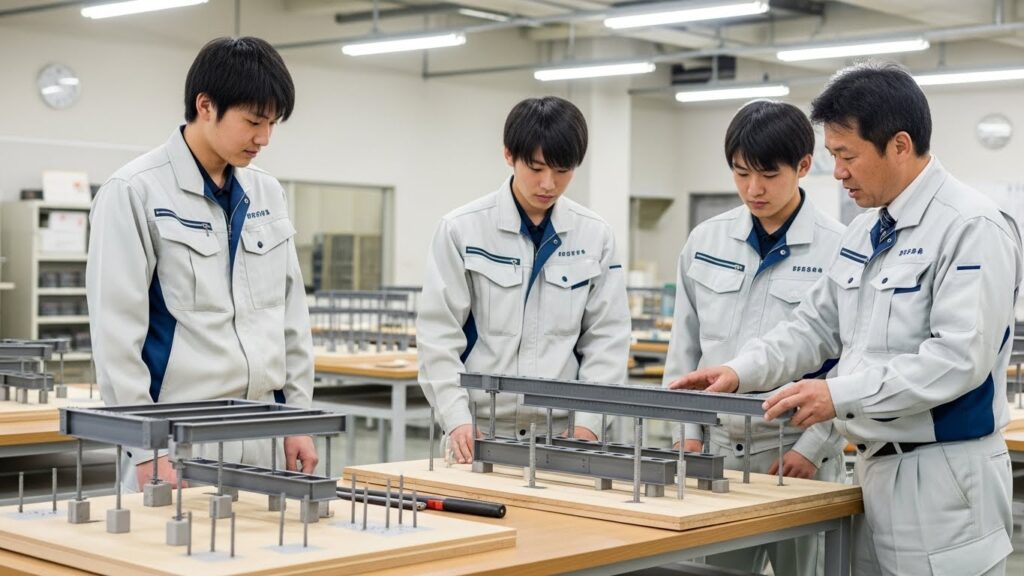

マイスター高等学院は、通信制の学校として大工をはじめとした現場実務者、いわゆる「マイスター」を育成しています。私たちの教育目標は明確です。それは地域産業を担い、労働者不足が加速する日本の未来を変える人材を育てることです。

そして、私たちが連携する企業は「未来創造企業」と呼ばれる特別な企業群です。これらの企業は、事業を通じて社会課題を解決することを第一の目的とし、そこで生まれた経済的価値を社員や地域に適切に還元しています。本記事では、こうした企業が実践する「社員の幸福度を高める経営」が、なぜ生産性向上につながるのか、その仕組みを詳しく解説します。

現在、マイスター高等学院には大工コースの生徒が在籍しており、2026年4月に第1号の卒業生を送り出す予定です。農業などその他のコースも今後開講予定で、さらに多くの分野で地域を支える人材を育成していきます。

幸福度と生産性の好循環:企業が成長する理由

信頼が生み出す持続可能な経営

社員の幸福度が高い経営とは、単に休憩室を充実させたり、社員旅行を増やしたりすることではありません。その本質は、企業が関わるすべての人々、つまりステークホルダーとの間に「信頼」を築くことにあります。

未来創造企業の認定を受けた企業は、この信頼関係を基盤とした経営を実践しています。その結果、次のような好循環が生まれます。

まず、関係するすべての人々との信頼関係により、企業は長期的な視点で経営を行うことができます。短期的な利益を追い求めて無理な働き方を強いることもなく、持続可能な事業運営が可能になります。

すると、そこで働く社員の幸福度が自然と高まります。安心して働ける環境、自分の意見が尊重される職場、正当に評価される制度。こうした要素が揃うことで、社員は心から満足して働けるのです。

幸福度が高まった社員は、驚くほど生産性が向上します。心に余裕があるからこそ、創意工夫が生まれ、チーム内のコミュニケーションも円滑になります。結果として、企業全体の生産力が増すことになります。

生産力が増せば、企業の業績も向上します。そして何より、「この会社で働きたい」と思う人が増えていきます。働きたい企業としての価値が高まることで、採用活動がスムーズになり、優秀な人材が集まります。さらに、一度入社した社員の定着率も高まります。

このように、社員の幸福度向上は生産力増大の直接的な「秘訣」なのです。そしてそれは、企業が持続可能な経営を追求し、関係するすべての人々との信頼を大切にした結果として得られるものなのです。

双方向の「共益」という考え方

未来創造企業が大切にしている価値観の一つに「関係主体幸福度」があります。これは少し難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、要するに「お互いが幸せになる」という考え方です。

従来の企業では、「会社が給料を払い、社員が働く」という一方通行の関係が当たり前でした。しかし未来創造企業では違います。社員の幸福度は、企業と社員の間の双方向的な「共益」、つまりお互いの利益によって成り立っているのです。

具体的にはどういうことでしょうか。例えば、ある大工の社員が新しい工法を提案したとします。その工法によって作業効率が上がり、企業の利益が増えます。同時に、その社員は自分のアイデアが採用されたことで達成感を得て、さらに技術を磨きたいという意欲が高まります。企業はその社員を正当に評価し、報酬や昇進という形で還元します。

このように、社員が企業に価値を提供し、企業もまた社員に価値を提供する。この循環が、本当の意味での幸福度向上につながるのです。

マイスター高等学院では、この双方向的な共益を実践できる人材を育てるため、「人間力」の育成に力を入れています。技術だけでなく、相手の立場を理解し、チームで協力し、社会に貢献する姿勢。こうした能力を持つ人材こそが、未来創造企業で活躍できるのです。

信頼できる労働環境:厳格な基準をクリアした企業

一定基準をクリアした環境の安心感

「幸福度が高い」と言っても、それが単なる理念や表面的なものでは意味がありません。本当に信頼できる経営には、客観的な裏付けが必要です。

未来創造企業の認定制度は、まさにこの信頼性を保証するためのものです。認定を受けるには、福利厚生、就業条件、労働環境など、厳格な基準をクリアしなければなりません。

「一定基準をクリア」という事実は、その企業が社員の安全、健康、公正な待遇を確実に保証していることの証明です。曖昧な約束ではなく、具体的な基準に基づいた評価によって、客観的に確認されています。

こうした信頼性の高い環境があるからこそ、社員は安心して仕事に集中できます。「もしかしたら急に解雇されるかもしれない」「残業代がちゃんと支払われないかもしれない」といった不安がなければ、人は本来の力を最大限に発揮できます。

マイスター高等学院の卒業生には、社会貢献が実現でき、安心して働ける会社を紹介できます。それは、紹介先の企業がこの厳格な基準をクリアしているからです。3年間の有期雇用契約を結んで学びながら働き、卒業後は正社員として同じ企業でキャリアを積んでいく。この一貫したキャリアパスが実現できるのも、労働環境の信頼性があるからこそなのです。

経済的価値の適切な分配

社員の幸福度を高める経営には、もう一つ重要な要素があります。それは、企業が得た利益をどう扱うかという問題です。

未来創造企業は、事業を通じて得られた経済的価値を、適切に分配し再投資します。具体的には、社員への給与や賞与として還元したり、職場環境の改善に投資したり、新しい事業展開のための資金として活用したりします。

「適切な分配」という言葉には深い意味があります。それは、社員が自分の労働が正当に評価され、その成果がきちんと自分に返ってくるという実感を持てることを意味します。

例えば、ある建設プロジェクトで大きな利益が出たとします。従来型の企業では、その利益の大部分が株主配当や経営層の報酬に回り、現場で汗を流した社員にはわずかしか還元されないこともありました。

しかし未来創造企業では違います。プロジェクトの成功に貢献した社員に対して、正当な評価と報酬が支払われます。同時に、次のプロジェクトのための設備投資や、社員のスキルアップのための研修費用にも充てられます。

この透明性と公平性が、社員の企業に対する信頼を生み出します。「この会社で頑張れば、自分も報われる」という確信が、さらなるモチベーション向上につながるのです。

7つの指標による多角的評価

未来創造企業は「これからの21世紀型企業」として、7つの分野から評価されています。その7分野とは、「地球」「社会」「地域」「顧客」「取引先」「従業員(家族)」「経営者」です。

注目すべきは、「従業員(家族)」という項目が含まれていることです。これは、社員だけでなくその家族の幸福度まで、企業の社会的価値の一部として評価されているということを意味します。

なぜ家族まで含まれるのでしょうか。それは、社員が本当に幸せに働けるかどうかは、家族の理解と支援にも大きく関係しているからです。家族が安心して応援できる職場環境こそが、社員の長期的な幸福につながります。

この多角的な評価基準こそが、幸福度経営の信頼性を客観的に保証しています。第三者の視点から、様々な角度で企業の価値が評価されることで、「幸福度が高い」という主張が単なる自己申告ではなく、実証されたものになるのです。

志と人間力:幸福な環境で育つ専門性

マイスターの「志」とは何か

マイスター高等学院が育成するのは、単なる技術者ではありません。私たちが目指すのは、確かな技術と高い志、そして豊かな人間力を兼ね備えた「マイスター」の育成です。

ここでいう「志」とは、自分の専門技術を単に生計を立てる手段として使うのではなく、社会全体に良い影響を与えるために活用しようとする意識のことです。例えば、大工の技術を使って、地域の人々が安心して暮らせる住宅を作る。それによって地域社会に貢献し、日本全体の住環境向上に寄与する。そうした広い視野を持つことが「志」なのです。

幸福度の高い経営環境では、社員は目先の利益や不安に追われることなく、こうした高い目的に集中できます。「今月のノルマを達成しなければ」「売上が足りないとクビになるかもしれない」といった恐怖に支配されることなく、自分の技術を社会のためにどう活かせるかを考える余裕が生まれます。

倫理観を学ぶ重要性

技術だけでは、本当の意味でのプロフェッショナルにはなれません。マイスター高等学院では、倫理観や人間関係のあり方を学ぶことを重視しています。

その教材の一つとして、授業ではYouTubeの『論語物語』を推奨しています。論語とは、古代中国の思想家・孔子の教えをまとめたもので、人としてどう生きるべきか、どう人と接するべきかを説いています。

なぜ大工を目指す生徒が論語を学ぶのでしょうか。それは、幸福度の高い環境で働くためには、高い道徳的基準と社会に対する責任感が必要だからです。

例えば、建設現場では多くの職人が協力して一つの建物を作り上げます。そこで大切なのは、自分の仕事だけを完璧にすることではありません。他の職人を尊重し、全体の進行を考え、時には後輩に技術を教える。こうした姿勢があってこそ、チーム全体の生産性が上がり、質の高い建物が完成します。

論語が教える「仁」(思いやり)や「義」(正しさ)といった価値観は、現代の職場でも変わらず重要です。これらの倫理観を身につけた人材こそが、未来創造企業の幸福度の高い環境で真に活躍できるのです。

3年間の実務経験がもたらすもの

マイスター高等学院の大きな特徴は、生徒が3年間の有期雇用契約を結んで、実際に働きながら学ぶことです。この「学びながら働く」スタイルは、単なるインターンシップやアルバイトとは全く異なります。

生徒たちは、社員の幸福度が高く、生産力が増している活気ある環境を、学生時代から実際に体験します。教室で理論を学ぶだけでは分からない、現場の空気感や人間関係のあり方を、身をもって理解していきます。

例えば、ある生徒は入学当初、「とにかく技術を身につけて稼ぎたい」という気持ちでした。しかし、幸福度の高い職場で3年間働く中で、考え方が変わっていきました。先輩職人が丁寧に教えてくれる姿勢、お互いに助け合う雰囲気、完成した建物を見た施主の喜ぶ顔。こうした経験を通じて、「技術を使って人を幸せにしたい」という志が芽生えたのです。

この実践的な経験を通じて、生徒たちは「人間力」を磨いていきます。人間力とは、技術だけでなく、コミュニケーション能力、問題解決能力、チームワーク、そして社会貢献への意欲など、総合的な人間としての力のことです。

卒業後は、学生時代から一貫して働いてきた企業に正社員として就職します。すでに職場環境や人間関係を理解しているため、高い定着率が期待できます。そして、幸福度の高い環境で培った経験を活かして、さらに生産性の高い仕事を実現していくのです。

社会的意義:21世紀型企業としての価値

社会課題解決を軸とした経営

社員の幸福度を高める経営は、企業内部だけの話ではありません。それは、企業が社会に対してどのような価値を提供するかという、より大きな問題と深く結びついています。

未来創造企業は、社会課題を生み出さないだけでなく、社会課題解決を経営の軸としています。つまり、利益を上げることよりも、社会の問題を解決することを優先するのです。

「それでは企業として成り立たないのでは?」と思われるかもしれません。しかし実際には逆です。社会課題の解決に真摯に取り組む企業だからこそ、長期的には強い支持を得て、持続可能な成長を遂げることができるのです。

例えば、地域の空き家問題に取り組む建設会社があるとします。短期的な利益だけを考えれば、新築のマンションを建てた方が儲かるかもしれません。しかし、地域に必要とされているのは空き家のリノベーションです。そこに真摯に取り組む企業は、地域住民からの信頼を得て、長期的には安定した仕事の依頼を受けることができます。

社員の幸福度向上も、この社会課題解決の一環です。「働く人が幸せになれない社会」という問題に対して、企業が内部から解決に取り組んでいるのです。従業員とその家族という関係者に対する責任を果たすことで、企業の社会的価値はさらに高まります。

この高い倫理観が、企業を「SSC(サスティナブル・ソーシャル・カンパニー)」、つまり持続可能で社会貢献型の企業として位置づけます。そして、そうした企業こそが21世紀の社会で本当に必要とされる企業なのです。

採用市場での圧倒的な強み

社員の幸福度が高い企業は、採用活動において大きなアドバンテージを持ちます。特に近年、若い世代を中心に、給料の高さだけでなく、働きがいや職場環境を重視する傾向が強まっています。

マイスター高等学院の生徒のように、明確な目的意識を持って地域産業の担い手を目指す人材にとって、倫理的で幸福度の高い企業は最も魅力的な就職先です。

2026年4月に第1号の卒業生を送り出す予定ですが、彼らはすでに3年間、未来創造企業で働きながら学んでいます。その経験を通じて、「ここで働き続けたい」という強い思いを持っています。新卒採用において、このような確信を持った人材を確保できることは、企業にとって計り知れない価値があります。

また、こうした企業で働く社員は、自然と企業の良さを外部に発信します。SNSで職場の雰囲気を投稿したり、友人に会社を勧めたりすることで、企業の評判が広がっていきます。これは広告費をかけずに得られる、最も信頼性の高いPRです。

優秀な人材が集まり、定着率が高ければ、企業の生産性はさらに向上します。そしてその成果が社員に還元され、さらに幸福度が高まる。この好循環が、企業の持続的な成長を支えるのです。

地域産業の未来を担う使命

日本全国で地域産業の担い手不足が深刻化しています。特に大工、農業、福祉・介護といった分野では、このままでは地域社会が成り立たなくなる可能性すらあります。

マイスター高等学院が育成する人材は、まさにこの課題に立ち向かう存在です。現在は大工コースに生徒が在籍していますが、今後は農業などその他のコースも開講予定です。それぞれの分野で、技術と志と人間力を兼ね備えたマイスターを送り出していきます。

彼らが働く未来創造企業は、単に仕事を提供するだけではありません。社員の幸福度を高め、生産性を向上させ、そして地域社会に貢献する。こうした経営を実践することで、地域産業全体の活性化に寄与しているのです。

例えば、ある地域で未来創造企業として認定された建設会社があるとします。そこで働くマイスター高等学院の卒業生は、高い技術と倫理観を持って地域の住宅建設に携わります。質の高い仕事は地域住民の満足につながり、企業の評判が高まります。すると、地域の若者が「自分もあの会社で働きたい」と思うようになり、担い手不足の解消につながります。

このように、幸福度の高い経営は、企業単体の成功だけでなく、地域全体の未来を変える力を持っているのです。

おわりに:持続可能な幸福の実現に向けて

社員の幸福度が高まる経営は、決して理想論ではありません。それは、確かな基準と評価に基づいた、実現可能で持続可能な経営モデルです。

その秘訣は、企業が事業を通じて社会課題を解決することを第一の目的とし、得られた経済的価値を適切に分配・再投資するという、明確な経営哲学にあります。この哲学に基づいた経営こそが、社員の幸福度を高め、生産力を増大させる好循環を生み出します。

マイスター高等学院は、この未来創造企業と一体となって、地域産業を担う人材を育成しています。2026年4月に卒業する第1号生たちは、3年間の実務経験を通じて培った技術と志と人間力を、幸福度の高い環境で最大限に発揮していくでしょう。

現在大工コースのみに生徒が在籍していますが、将来的には農業をはじめとした他のコースも開講し、さらに多くの分野で地域を支える人材を送り出していきます。

労働者不足という日本の課題は、単に人数を増やせば解決するものではありません。働く人々が本当に幸せを感じ、自分の仕事に誇りを持てる環境を作ること。そして、そうした環境で育った人材が、次の世代に技術と志を継承していくこと。この循環こそが、持続可能な未来への道なのです。

幸福度経営は、21世紀の企業と社会が目指すべき成功モデルです。マイスター高等学院の卒業生たちが、この新しい働き方のモデルケースとなり、日本の未来を変える担い手として活躍することを、私たちは確信しています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。